처음에는,

집 안에서만 사진을 찍었다.

익숙하고 고요한 공간.

텅 빈 의자, 벽에 드리운 햇빛의 그림자.

익숙했지만,

그 안에는 낯선 감정들과 말로는 잘 설명되지 않는 외로움 숨어 있었다.

그러다 어느 날,

현관문을 열고 나갔다.

동네를 걸었다.

익숙하지만 멀게 느껴졌던 풍경이

어느 순간, 마치 집 안의 일부처럼 다가왔다.

조금 더 시간이 지나자,

동네를 벗어나 바깥으로 향하게 되었다.

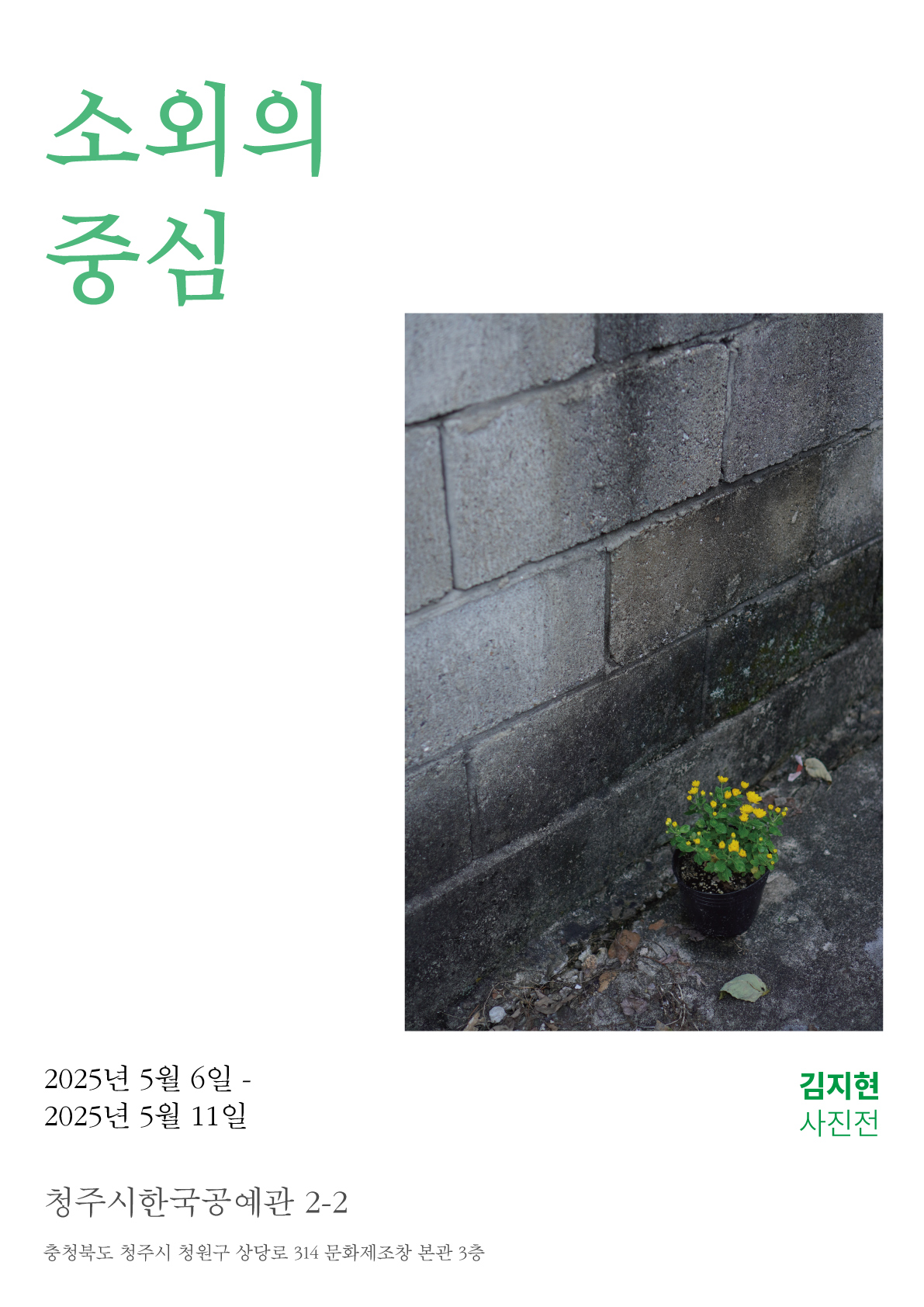

사람 손길이 닿지 않는 공간,

차가운 콘크리트 사이 피어난 초록들.

‘이곳에선 자랄 수 없을 거야’

누군가는 그렇게 말할지도 모른다.

하지만 그 풀들은 묵묵히 버티며 피어 있었다.

그리고 나는 문득,

내가 지나온 시간과 그 생명들을 겹쳐 보게 되었다.

어쩌면,

나는 어쩌면 그런 마음으로 살아왔는지도 모른다.

주어진 자리에서,

묵묵히, 조용히

나를 지키며.

이 사진들은

그 여정의 기록이다.

집이라는 가장 안쪽에서 시작된 시선이

점점 바깥을 향해 번져가며

결국, 나의 중심을 찾아가는 과정.

소외된 자리에 피어난 초록처럼

나 또한 그 자리에서

나를 지탱하고 있었다.