장소의 청주

이재복

장소에 대한 기억은 어떻게 생성될까? 어린 시절 다녔던 학교, 처음 생긴 나의 방, 연인과 데이트했던 공원 등 공간에 대한 기억은 본인의 정체성을 만들어가는데 상당히 많은 영향을 끼친다. 더욱이 삶의 질에 결정적인 영향을 주고 이것은 영원히 기억되기 마련이다. 꼭 거창한 의미를 부여하지 않더라도 장소는 우리 삶을 담는 틀로 세계관 형성의 기본이다.

몇 해 전 “청주, 그곳” 사진 복원 프로젝트를 진행할 때의 이야기이다. 오래전에 촬영된 청주 구도심의 사진을 복원해 현재 어떻게 변했는지 비교하여 사진 속 장소를 설명하는 아카이빙 북을 만드는 일이었다. 최소 “장소의 청주”라는 가제로 시작했던 이 프로젝트는 우암동 옛 청주역부터 육거리까지 이어지는 구도심의 주요 위치를 나열하고 구도심의 쓰임에 대해 연구하는 작업이었다. 이것은 과거에 촬영했던 사진 기록이 있었기에 가능한 일이었다. 이렇게 사진이 있는 경우에 후에 연구할 수 있지만 자료가 없는 수많은 장소들은 과거의 흔적들을 알지 못한 채 새 시대로 덮여 쓰이고 있었다.

공공의 과거를 기억하기 위해 앨범 속 사진을 모으는 기록 이벤트도 수차례 했지만 제출되는 사진의 상당수는 본인의 추억을 담기 위한 목적으로 장소성이 담긴 사진은 극히 드물었다. 그나마 가정용 카메라의 상당수가 광각 렌즈로 구성되어 있어 인물 이외에 동네 풍경이 담긴 사진들이 있었는데 그런 사진이 기록물로 귀한 대접을 받곤 했다.

장소를 기억하는 가장 좋은 방식은 공간 그 자체를 기록하는 것이다. 다만 특정 사진가, 기록 활동가를 제외하곤 이런 촬영을 하는 사람이 드문데 집, 직장처럼 본인에게 사적인 공간을 비롯해, 우리 동네, 공공시설 등 공적인 장소를 각자의 시선으로 기록하는 사회활동은 어떨까 제안해 보고 싶다.

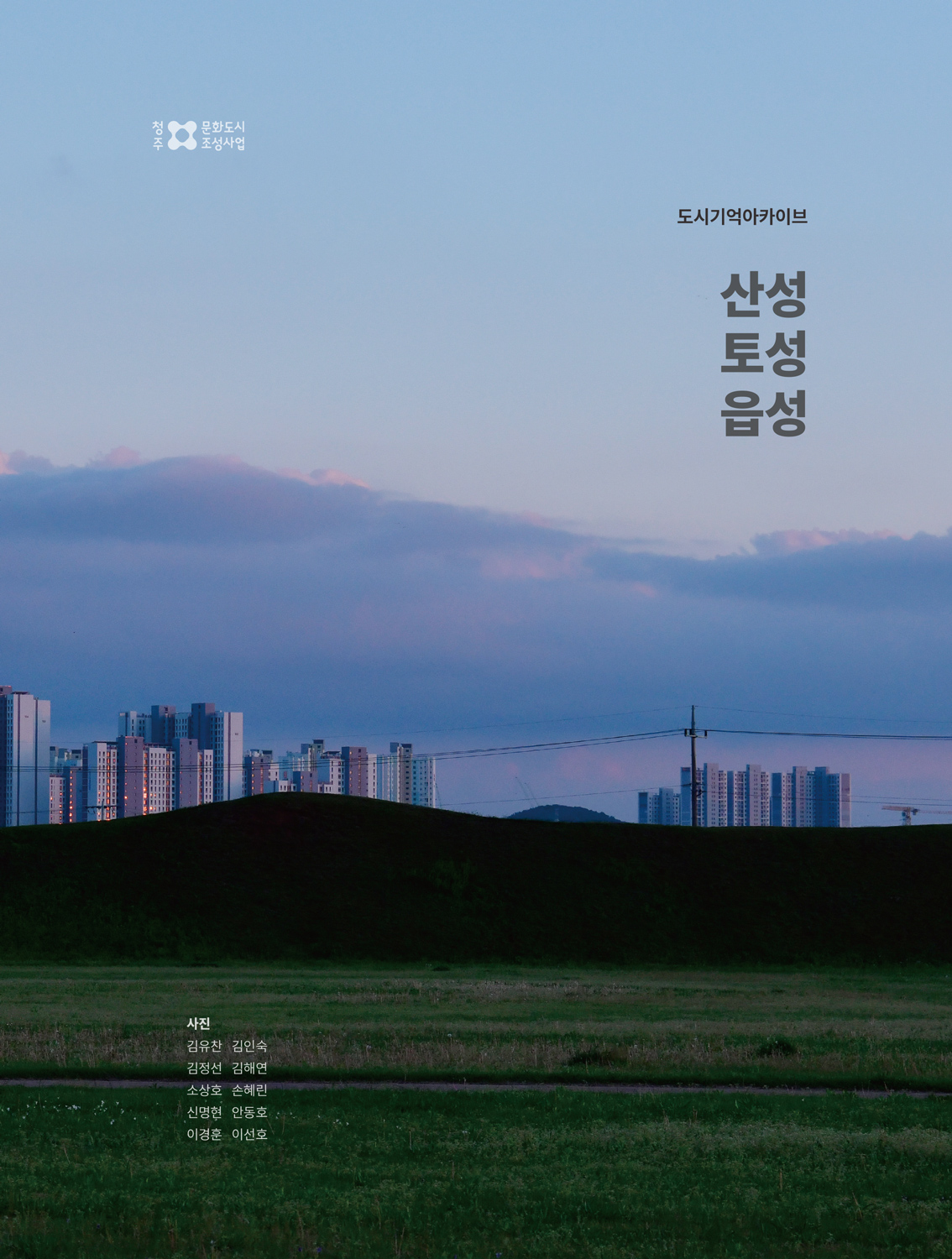

시민 기록가들의 기획으로 청주의 성을 아카이빙했다. 산성, 토성, 읍성은 누군가에 의해 기억되고 또 한 번의 주인공 역할을 갖게 된다. 각자 사소한 노력으로 만들어진 결과물이지만 모아져 편집되고 출판되었을 때 그 역할은 완전히 달라진다. 이런 경험을 통해 기록의 힘을 공유하고자 한다.

청주는 기록문화창의도시를 슬로건으로 문화도시를 만들어 나가고 있다. 기록에 대해 누구보다 자부심이 많은 시민은 그간 각 분야에서 기록을 주제로 많은 활동을 해왔다. “청주미래유산아카이브”, “도시기억아카이빙” 등 장소에 관한 기록을 많이 해왔다. 그간 상당수의 활동이 공공에서 있었다면 이제부터 본격적으로 민간 활동이 많아져야 하는 시기이다. 이런 경험을 바탕으로 청주라는 장소성에 대해 더 집중해 볼 수 있는 시간이 생겨나길 바란다.