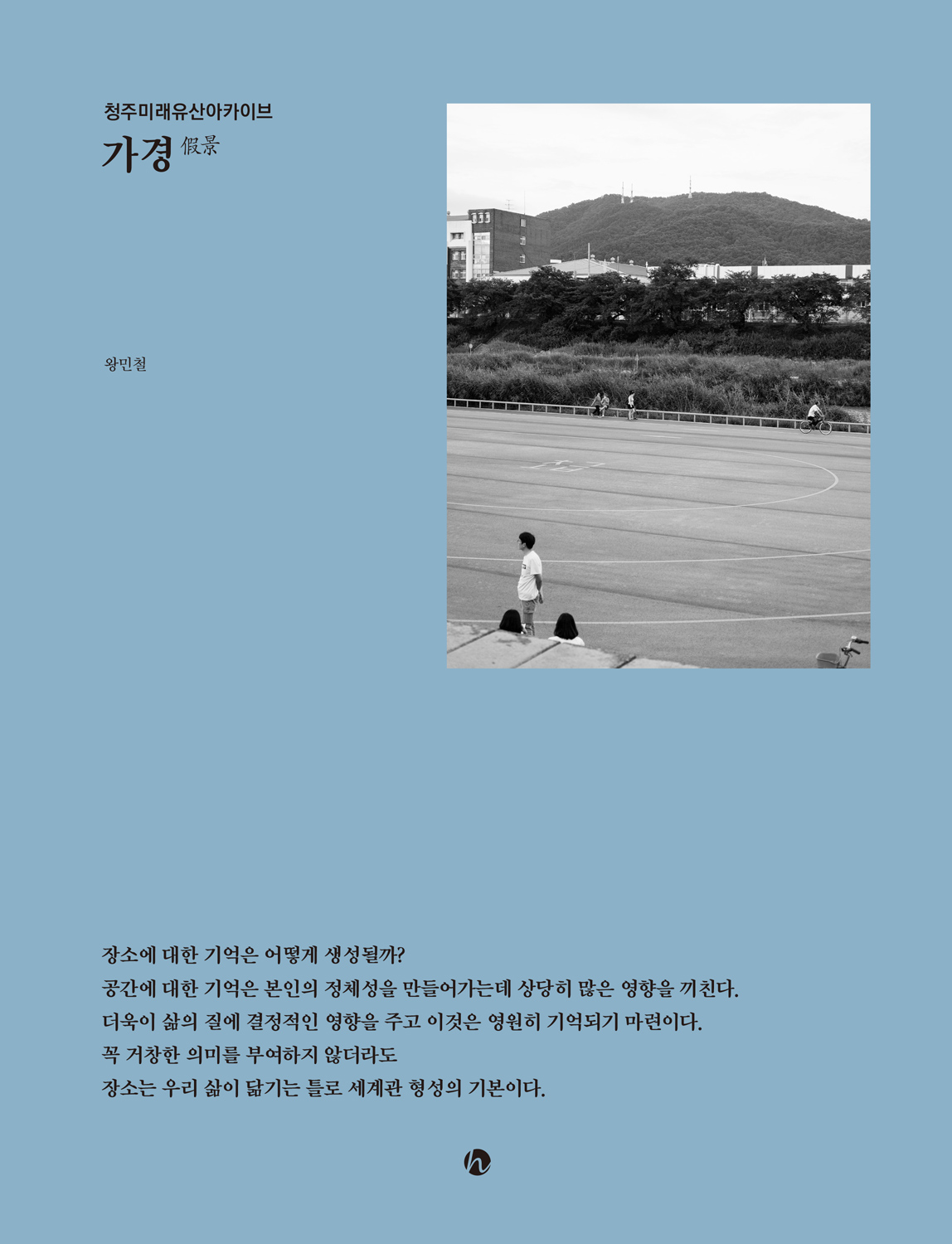

작가노트

1998년 1년 정도 가경동에서 지낸 적이 있었다. 아직은 고속버스터미널이 시내에 있던 때였다. 지금과는 그 풍경이 사뭇 달라서 도시의 끝자락에 위치한 조용한 동네였다. 그리 멀지 않은 곳에서는 새 고속버스터미널의 공사나 택지개발이 한참 진행 중이었다.

3층 빌라의 지하방을 구했다. 1층에는 건물 주인이 운영하는 작은 슈퍼가 있었다. 서울에서 흔히 보는 반지하가 아니었다. 제대로 지하였다. 가파른 계단을 한 참 내려가는 방이었다. 한쪽 벽 높이, 천장과 맞닿는 곳에 작은 창이 있었다. 쉬이 여닫을 수가 없어 항상 반 정도를 열어 놓았었다. 창밖으로는 옆집의 시멘트 담벼락이 보였다. 그런 창이었어도 정오 무렵에는 아주 잠깐 햇볕이 들었다. 빌라의 맞은 편에는 중학교가 있어 50분에 한 번씩 수업 종이 울렸다. 점심시간에는 아이들이 뛰노는 소리가 들렸다. 그래도 등교 시간이나 하교 시간을 빼면 꽤 조용했던 것 같다. 어쩌면 지하라 소리가 잘 들리지 않았을 뿐인지도 모르겠다.

대체로 기억은 단편적이고 희미하다. 하지만 사라지는 것은 아니다. 기억은, 우리가 훗날 기억이라고 말할 수 있는 바로 그 순간, 주위에 있던 사물과 공간에 조용히 달라붙는다. 그리고 허물어진 거미집이 주인이 없어도 그 자리를 끈질기게 지키고 있는 것처럼 기억은 주체자가 거기에 있든 없든 그 자리에 그대로 존재하고 있다. 그리고 우연히라도 그 장소를 다시 찾아 가면 참을성 있게 그곳에서 매복해 있던 기억은 꿈틀거리고 깨어나 자신의 주인을 알아채고 잽싸게 들러붙는다. 체스 누테붐(Cees Nooteboom)은 ‘기억은 자신이 드러눕고 싶은 곳에 몸을 눕히는 개와 같다.’고 말했지만, 아니다. 기억은, 오히려 집을 지어놓고 먹잇감이 걸려들기를 기다리는 거미와 같다.

그렇게 모든 건축물은, 그것이 울타리든 가로등이든 공중전화 부스이든 상관없이 모두 모뉴멘트이다. 어떤 장소에 세워지는 것 자체에서 기념으로 작용하는 것이라기 보다는 그곳에 세워지고 나서 여러 사람들의 온갖 상념과 기억이 하나둘 들러붙어, 건축물에서 다른 무언가로 조금씩 전이되는 것이다. 단순히 오래되었다는 것만으로는 충분하지 않다. 시간은 필요조건이다. 충분히 많은 사람의 다양한 기억이 담기면 건축물은 그 재료와 형태를 넘어 vessel(용기, 선박)이 된다.

20년의 세월이 지나 다시 가경동에서 1년을 지냈다. 남향으로 해가 잘드는 곳이었다. 근처에서는 다시 새로운 버스터미널이 새워지고 있었다. 다시 이곳에서 살아보려는 계획은 몇 가지 개인적인 사정 때문이었다. 그동안 청주에 다닐 수밖에 없었던 이유가 그러했다. 학교가 근처에 있었고, 선산이 있고, 아버지가 농사를 짓고 계셨고, 동생네가 살고 있었다. 아무 이유없이 찾아가는 곳이 아니었다. 이 도시는 내게 안주하는 곳도 방문하는 곳도 아니었다. 다시 가경동에서 살면서 ‘정주하는 여행자’의 눈과 발로 가경동의 구석구석을 살폈다.

20년 전보다는 조금 더 많은 거미집을 지었다.

2024.08

왕민철